À Taez je n’ai pas souvenir du palais de l’imam, ni des mosquées, ni des rues même, sauf cette ambiance bruissante où vont les hommes affairés qui parlent fort, où passent les femmes discrètes, dans le silence des voiles. La mémoire a gardé les instants d’après, ceux de la montée vers le Djebel Saber, au sud de la ville.

Une rue tellement longue qui s’élève en virages, au sein des maisons agglutinées, tellement occupée d’hommes et de femmes, carrioles, ânes, vélos, autos. On a beau s’élever et dominer de plus en plus le centre, là-bas déjà, on reste dans cet univers grouillant, cris des uns et des autres, comme des messages hallucinés qui se perdent. Le voyageur ne saisit que l’ambiance, mais rien du sens réel de la rumeur du monde. Après un long moment – des kilomètres – des haltes incessantes dans ce trafic immense, l’air gagne en transparence, sans qu’on le sache encore dans le corps, juste l’image de la brume sur la ville en bas, ailleurs maintenant.

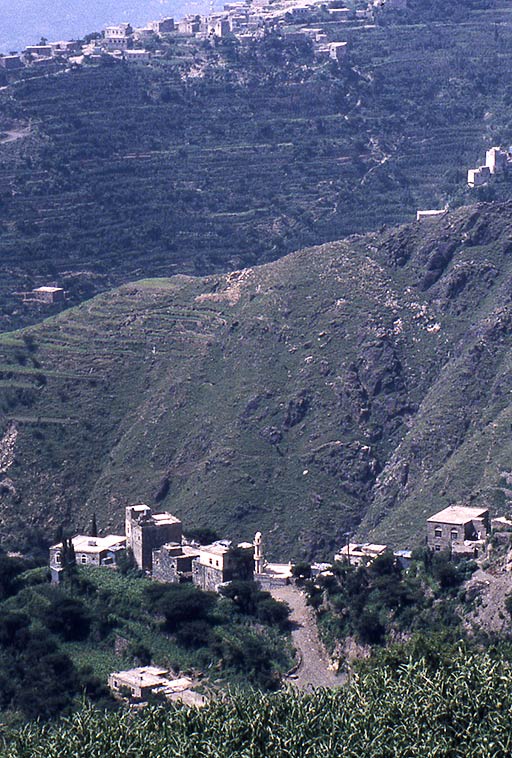

Bientôt des arbres, et sur les flancs de la montagne moins de maisons, de fumée, moins de cris. Rarement j’ai vécu ce passage d’une ville un peu folle à ce qu’on nommerait chez nous la campagne, ou plutôt la montagne, en un temps aussi long. Comme si les hommes n’arrivaient pas à s’extraire d’eux-mêmes, ne pouvaient exister que dans la densité lourde. Une sorte de banlieue, dirait-on, interminable, qui finit par accepter des lacunes en son sein. Puis ces lacunes prennent le dessus. Et l’on s’avise alors qu’elles ne sont pas des manques mais un autre univers en émergence, déjà là bien avant, et qu’on commence à reconnaître comme tel.

Enfin, la montagne est verte et nue, baignée des courants d’air diaphanes qui courent sur ses flancs, les maisons des hommes sont à distance, elles se retiennent d’occuper trop l’espace, elles laissent le champ à ces petites mosquées isolées, qu’il faut atteindre avec effort et la joie alors vous inonde. Ou bien, à ce champ pierreux sur un replat, dont Ahmed me dit que c’est un cimetière. Et l’on songe au bonheur d’être là, dans l’air maintenant un peu vif, à penser fugacement à ces morts qui se sont fondus dans la terre comme des rochers qui affleurent à peine. Bientôt, nous irons dans la maison de notre chauffeur, “ tout près du ciel ”, les femmes auront préparé le repas, et nous le prenons assis au sol, puisant dans tous les plats au centre. L’extrême hospitalité de ces gens, dans un pays encore si peu ouvert aux voyageurs. Le silence de l’air au sein de cette immense montagne, et nos rires, et leur joie de nos maigres échanges. Qu’ont à nous dire ces paysages sauvages et nos vies en eux clairsemées, et cette immense ville, en bas, qu’on ne discerne plus dans la brume ?

Été 1998

Nous sommes revenus au printemps suivant dans ce sud du Yémen. D’Aden, j’ai la mémoire d’une ville hétéroclite et de la quête de la maison Rimbaud, aux volets bleus maintenant fermée : le poète de France ici dissous dans l’anonymat. Nous devons longer l’Océan Indien, vers Al-Mukallah, avant de grimper sur les hauts plateaux et de rejoindre l’Hadramaout.

Nous sommes à nouveau avec Ahmed, mais la donne a changé. En décembre dernier, un groupe de touristes a été capturé sur cette route par une tribu - “ Le Yémen, c’est pas un pays, c’est un rassemblement de tribus ”. Et jusque là, les tribus qui prenaient les étrangers s’en servaient de monnaie d’échange pour obtenir du pouvoir à Sana’a, le téléphone au village, ou une école… Mais en décembre, l’affaire a mal tourné, un voyageur a été tué. Alors, on nous suit à la trace et on nous protège. À chaque ville, enregistrement au poste de police. Et, pour ce périple de plus de 500 kilomètres, on nous offre une auto-mitrailleuse avec quelques soldats qui nous ouvrent la marche. Étrange impression mêlée des paysages merveilleux de la mer et des terres arides, des rochers aux grandes stries noires, et de cette présence armée qui attire les regards. Rires entre nous et sensation du superflu : rien dans l’ambiance des marchés où l’on s’arrête, dans les véhicules que l’on croise, dans les paroles échangées… qui laisserait penser à une anomalie, à une déchirure dans la cohérence humaine du voyage.

Près du village d’Azzan, il y a les ruines de Mayfa’ah, témoignage de terre ocre sapée par le vent, qui se dissout lentement, signes de l’humanité ancienne qui s’efface. Nous obliquons par un chemin de sable. Mais ces ruines n’étaient pas sur l’itinéraire. L’armée est prise au dépourvu, elle rebrousse chemin, nous double, arrêt, palabres. Nous quêtons finalement les ruines accompagnés des uniformes et des fusils. La sécurité nous protège, elle change le paysage, elle défait la culture. Ce soir, nous atteindrons Bir-Ali, les soldats auront fini leur journée, nous dormirons à deux pas de la mer, dans les tentes légères que nous aurons montées dans le soir, ouverts à toutes les rencontres du monde.

Printemps 1999

Nous ne pourrions plus, aujourd’hui que j’écris ces lignes, voyager au Yémen. Les conflits internes ont fait guerre et famine, disloquant le pays, tous les repères. Combien de pays ainsi sont devenus “ infréquentables ” ? Ahmed, notre guide, aimait la France, qui l’avait accueilli et soigné quand il était malade. Il me disait – et ses yeux pétillaient de malice : “ Un jour, nous serons tous unis, c’est Allah qui veut ça... ” La France aujourd’hui fournit des armes au camp saoudien. Les enfants meurent, la guerre maintenant dure depuis sept ans. Guerre en silence – tant de conflits, il faut beaucoup de morts d’un coup pour qu’on en parle – qui sème comme toujours la misère et le malheur. Et comme souvent, au-delà de la parole aucune action, de ceux qui se disent civilisés, avancés. Vers quoi avance-t-on ? Je me demande si, dans les grandes hauteurs du Djebel Saber, l’air est toujours aussi transparent, je me demande ce que sont devenues les femmes qui nous ont nourris, un jour de grand bonheur, il y a plus de vingt ans.

Septembre 2021

Écrit en septembre 2021